はじめに

- ITIL4ファンデーションの試験概要

- ITIL3との違い

- 実際利用した参考書と問題集、その勉強方法

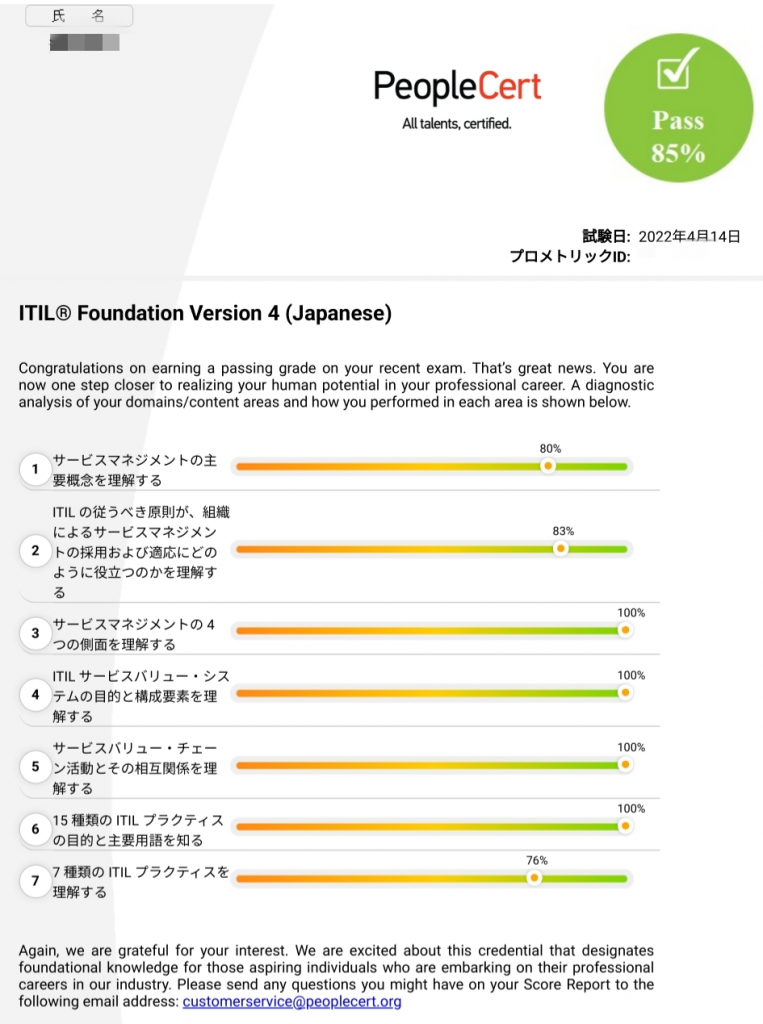

2022年にITIL4 ファンデーション試験を受験し無事合格することができました。

少し時間が経ちましたが、ITIL4勉強の際に利用した参考書や勉強方法について紹介したいと思います。これから受験される方の参考になれば幸いです。

読んで頂きありがとうございます。

簡単に私のプロフィールを紹介させて下さい!

学習開始時のスペックと学習期間

学習開始時のスペック

私自身のキャリアとしては、文系大学卒業後IT未経験で新卒SESインフラエンジニアからスタートしました。その後、SaaSの情シスに転職、現在はHR企業のセキュリティエンジニアで働いています。

このITIL4ファンデーションはSaaSの情シス時代、社会人6年目に取得しました。

学習前の前提知識として、ITIL3ファンデーションは持っていません。今回初めてITIL試験に挑みました。ちなみにITILに関する講習会等は受講しておらず、独学で勉強しました。

学習期間

ダラダラやっても仕方ないため学習期間を1週間に設定しました。

ITIL4 ファンデーションの試験概要

基本情報

| 正式名称 | ITIL4 ファンデーション |

| 提供企業 | PeopleCert |

| 受験料 | 67,793円(2024年4月時点) |

| 受験方法 | CBT(テストセンター) |

| 受験資格 | なし |

| 出題数・時間制限 | 40問・60分 |

| ボーダー | 65%(26/40) |

私が受験した2022年当時は約5万くらいだったのですが、最近確認したら値上げしてだいぶ高くなっていました・・・最新の受験料についてはPeopleCertの公式サイトから確認ください。また、受験日の変更には1,188円(税込)の手数料が発生するので注意が必要です。

ITIL3ファンデーションとの違い

主な違いは以下の通り。

- 考え方の変化

- ITILv3では、顧客にサービスを提供する視点で、サービス提供者(IT企業)からユーザーへ向かうベクトルを持ち、ライフサイクルを構成していました。

- ITILv4では、ユーザーと新たなサービスを共同で創る視点を持ち、サービス提供者(IT企業)とユーザーの間で相互作用するベクトルを採用しています。また、モジュール構成を重視しています。

- サービス創造の概念の追加:

- ITILv4では、サービス創造のための新たな概念を導入しています。これにより、顧客と協力してサービスを創る視点が強調されています。

- マネジメントプラクティスの導入:

- ITILv3では、プロセスと機能と呼ばれていたものが、ITILv4ではマネジメントプラクティスとして再定義されています。ITILv4には34のマネジメントプラクティスが含まれており、カテゴリごとに整理されています。

なお、ITIL3との違いについては、最上千佳子さん著書の『ITIL4の教本 ベストプラクティスで学ぶサービスマネジメントの教科書』でわかりやすく解説されています。

最上さんの著書は文章が平素でわかりやすい文章が特徴で私自身初学者でも大変助かりました。

ITIL4ファンデーションを勉強する上で重要なこと

ITIL4ファンデーションに合格する上で重要なことは2つあると考えています。

①ITIL4ファンデーションに対応した参考書・問題集を使う

巷には、ITILについて学習できる問題集や参考書が多くありますが、必ずITIL4ファンデーションに対応した参考書・問題集を利用しましょう。

Ping-tなど無料で学習できるWebの問題集のほとんどはITIL3ファンデーションです(2024年4月時点)。確かに、ITIL3とITIL4はバージョンが変わったとはいえ、範囲が被る部分も多いです。

ただ、問題として出題されるところでは、必ずITIL4でしか出てこない知識が問われます。ITIL4は受験料が高額ゆえに失敗が許されない資格だと思います。お金をケチって後で後悔しないようしましょう。

②問題集中心の学習、参考書は知識整理で

これはIT資格全般に言えることかもしれません。問題集から知識を習得する方が学習効率が高いです。

参考書では、文量が多いためどこが問題に問われるか教えてくれませんし、知識が定着しずらいです。また、「読む」というインプット中心の学習となり、アウトプットする機会がありません。

問題演習は、アウトプット重視で学習します。また、その両方を短期的に繰り返して行うことができます。問題集を読んで、わからない部分を参考書で補うというサイクルが効率的です。

利用した参考書・問題集と勉強方法

私は参考書と問題集を1つずつ利用しました。

利用した参考書

参考書は先ほども紹介した最上千佳子さん著書の『ITIL4の教本 ベストプラクティスで学ぶサービスマネジメントの教科書』です。

詳細を把握する上では他の書籍、例えば日立ソリューション著書の『IT Service Management教科書 ITIL 4ファンデーション』や『【ITIL4公認】ITIL 4の基本 図解と実践』のほうが適しているかもしれません。

ただ、逆に短期間でITIL4の概要イメージを網羅的にサクッと掴みたいのであれば、『ITIL4の教本 ベストプラクティスで学ぶサービスマネジメントの教科書』に勝るものはないと思います。

各章の要点がうまくまとめられており、何より文章が平素で読みやすいので理解しやすいです。

私自身は1週間の短期合格を目指していたため、合格したらすぐ売る前提で紙の書籍を買いました。実際合格後すぐにメルカリに出品したところ定価の80%程度で売れました。

利用した問題集

問題集はクラムメディアを利用しました。他の問題集は一切使っていません。

- ITIL4に対応した豊富な問題とその解説(約300問)

- 価格もお手頃(6,000円/30日間)

- ブラウザベースの動作で、スマホとPCのどちらからも演習可能

- 問題/解答はPDFファイルでダウンロード可能

クラムメディアはまず使い勝手が抜群にいいです。ブラウザベースでの利用となるため、PCやスマホからもアクセスができ、スマホのUIもとても使いやすいです。

間違えた問題はチェックしてあとから間違えた問題だけソートする機能もあるので、復習もしやすく効率的に学習することができます。

なお、クラムメディアの解説の中には正直たまに正しくない解答もあります。

ただ、クラムメディアには各問題ごとにコメント機能があり、正しくない解答に対しては指摘のコメントがあります。そこも合わせてチェックすることをおすすめします。

価格がお手頃かといえば正直微妙なところですが、他に信頼できる選択肢がありませんでした。

Ping-tが掲載しているITIL3のWeb問題集(無料)やる選択肢もありますが、私が勉強していた当時(2022年4月時点)ではITIL3に対応する問題集でITIL4対応ではなかったので使いませんでした。

勉強法

学習期間は1週間に設定していたので悠長に参考書を読んでいると時間がないため、初日からごりごりクラムメディアで問題演習を行いました。

クラムメディアの問題集はカテゴリごとに問題が分類されています。カテゴリごとに問題演習を行い、参考書として利用していた『ITIL4の教本 ベストプラクティスで学ぶサービスマネジメントの教科書』で該当カテゴリを読むというサイクルで学習を進めました。

クラムメディアの問題集は結局3周くらいしました。ただ、全ての問題をやったわけではなく、間違えた問題をチェックできる機能を活用し、そこを重点的に繰り返し演習しました。

また、演習モードで本番と同じ問題数での演習も行い、安定的に9割以上正解できるようした上で本番試験に挑みました。

おわりに

ITIL4ファンデーションはよくSIerの新卒1年目の研修で取得するケースが多いようです。私は社会人6年目で取得しましたが、普段業務でおこなっているITサービス・システムの管理や運用をITILというフレームワークで体系的に学ぶ良い機会となりました。

新卒1年目に無理やり暗記で取得するより、ある程度業務経験を積んでからITILを勉強する方が解像度が高く、理解も進みやすと感じました。

確かに学習範囲も広くなく、合格基準も高くないため、決して難しい試験ではないですが普通に油断すると落ちます。受験料もバカ高いので慎重に確実に勉強する必要があります。

誤ってITIL3の教材を使って勉強してしまいITIL4に落ちてしまったケースもあるようです。決して参考書や問題集はケチらず、十分な勉強時間を確保して本番にのぞまれることをおすすめします。これから受験される方の一助になれば幸いです。