インフラエンジニアに必要な運用スキルを学ぶ

今回は、インフラエンジニアの運用スキルが学べる本を10冊紹介します。

・インフラエンジニアとは?

・インフラエンジニアの仕事とは?

・インフラエンジニアの運用業務とは?

・運用業務に求められるスキルとは?

・運用スキルが学べる本とは?

エンジニアの一般的な業務フローといえば、設計・構築・運用だと思います。

一般的に「運用」の仕事は、地味とか・つまらないとか思われがち。私も以前はそう思ってました。

でも、エンジニアに求められる仕事の半分以上は「運用」の仕事です。

なぜなら、一度作った(設計・構築した)システムはそう簡単に作り直すことは少ないから。少なくとも2〜3年は使い続けます。

よって絶対的に運用業務は必要なのです。運用はエンジニア、特にインフラエンジニアにとって重要な(求められる)業務です。

じゃあ実際運用業務ってどんなことをするのか?どんなスキルを身につけるべきか?

この記事を通して、読んでくれた方にとって少しでも有益な手助けになれば幸いです。

読んで頂きありがとうございます。

簡単に私のプロフィールを紹介させて下さい!

インフラエンジニアとは?

簡単にインフラエンジニアの定義について確認しておきましょう。

インフラエンジニアとは、サーバやネットワークといったITインフラの管理を生業とするエンジニアの総称です。

インフラエンジニア(IT infrastructure engineer)とは、企業の情報システムを構築するITエンジニアのカテゴリの一つで、主にIT基盤(インフラストラクチャー)の構築を担当する職種・・

「インフラエンジニア」Wikipedia

インフラエンジニアの仕事とは?

インフラエンジニアの仕事は、サーバ構築やネットワーク整備など様々です。

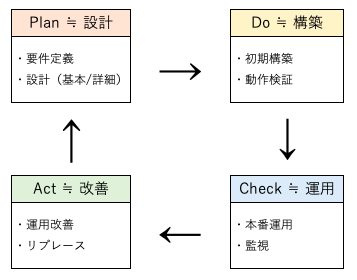

ただ、どんな仕事も、一般的にシステムを設計して、構築して、運用、改善する。大きくこの4つのサイクルの中のいずれかにあてはまります。

PDCAという思考法があると思いますが、考え方はそれと似ていますね。

なお、インフラエンジニアの具体的な仕事内容については、別記事でまとめています。

インフラエンジニアの運用業務とは?

インフラエンジニアの運用業務とは、先程紹介した4つサイクルの3つ目に当たります。

運用業務とは、IT インフラの正常性を維持、そして向上させることです。

運用業務は主に2つに分類されます。

①定例業務

②非定例業務

①定例業務

時間などのある一定のタイミングで必ず行う定期的な業務を指します。

例えば、決まった日時によるバックアップの取得。サーバのログ情報に通常とは異なるログが出力されてないかのチェック。

データセンターのオペレーターが一番イメージしやすい例だとは思いますが、別にデータセンター限らず、インフラエンジニアの仕事であれば、どこでも起こりうる話です。

②非定例業務

毎日は発生しないが、外部もしくは内部の要因によって発生する作業のこと。

イメージしやすい例は、監視のアラート対応です。

例えば、サーバが意図せず落ちる(シャットダウン)した場合に、ping監視(死活監視)で落ちたことにアラートで気づいて対応します。

また、サーバが落ちた原因がディスク容量の逼迫であれば、ディスク容量の追加や、その空き容量を検知するための監視設定を追加したりします。

こうした、非定例な事象に対して対処していくのが非定例作業です。

運用業務に求められる4つのスキル

こうした定例・非定例といった運用業務で求めれている具体的なスキルとは何か?

もちろん細かくはたくさんあると思いますが、ここでは特に重要な4つを紹介します。

①運用設計

②スクリプトによる業務効率化

③監視

④バックアップ

①運用設計

構築に設計があるように、運用にも設計が必要です。

運用設計とは、設計の言葉通り運用の仕組みを考えることです。

運用する目的から逆算して、(運用限らずですが)5W1Hに置き換えます。

いつ、誰が、何をするのかを明確にした上で、どのように守る(運用する)のか考えます。

運用設計は、構築の設計と同様、運用全体を把握しないとできないことです。

技術的なスキルはもちろん、経験値も求められます。

②スクリプトによる業務効率化

運用業務は、一般的に毎回同じような作業を行うことが多いです。

人間が手作業でやると、どうしても人的なミスが発生する可能性があります(仕方がないことですが)。

PC画面上で行う定例的な作業を、スクリプトによって自動化させ作業工数の削減させることも、運用者にとって必要なスキルです。

例えば、WindowsOSならPowerShell、LinuxOSであればShell。その他エクセルのマクロ(VBA)も運用業務の効率化に一役を担うスキルです。

③監視

具体的な運用管理の中で、監視は非常に大きな役割を持ちます。

監視とは、システム異常を検知する仕組みです。システムを使って監視を行うのが一般的です(人間より早くて正確だから)。

代表的な監視ツールといえば、ZabbixやNagios、大手SIerではJP1とかがよく利用されていたりします。

ただ最近では、Data DogやMackerelと言ったSaaS型の監視ツールが台頭してきています。

④バックアップ

運用で一番起きて欲しくないのが意図しない機器故障等による障害です。

そんな障害を担保する上で欠かせないのがこのバックアップ。

バックアップとは、こうした障害時に備えて行われるデータを保護する処理です。

運用スキルが学べる10冊

前置きが長くなりましたが、さきほど紹介した運用スキルについて学べる本を10冊ピックアップしてみました。

紹介する本の分類として、4つに分けて紹介します。

・入門向け(2冊)

・運用設計からログ/バックアップ管理等幅広く学べる(3冊)

・監視(2冊)

・スクリプト(Shell/Powershell)(3冊)

▶︎入門向け

・運用☆ちゃんと学ぶ システム運用の基本

・みんなが知っておくべき運用設計のノウハウ

▶︎運用設計からログ/バックアップ管理等幅広く学べる

・現場のプロが教える!ネットワーク運用管理の教科書

・運用設計の教科書

・運用改善の教科書

▶︎監視

・わかばちゃんと学ぶ サーバー監視

・[改訂3版]Zabbix統合監視実践入門

▶︎スクリプト(Shell/Powershell)

・まんがでわかるLinux シス管系女子

・新しいLinuxの教科書

・動くサンプルで学べるWindows PowerShellコマンド&スクリプティングガイドPowerShell 4.0対応

入門向け(2冊)

運用☆ちゃんと学ぶ システム運用の基本

「わかばちゃんと学ぶ」シリーズでお馴染みの湊川あいさんと「新人ガール ITIL使って業務プロセス改善します! 」著書の沢渡あまねさんがタッグを組んだシステム運用の基本書。

『運用☆ちゃんと学ぶ システム運用の基本』では、各章ごとに前半は漫画で具体例を示し、後半は文章や表で詳しく解説、といったわかりやすいレイアウトで構成されています。

システム運用について学ぶ必要あるけどなかなかの勉強の気が進まない人にも、スラスラ読めて理解も深めることができるはずです。

みんなが知っておくべき運用設計のノウハウ

一応入門という位置付けにしていますが、運用設計から具体的な管理手法まで一通り解説している良書。

全体的なボリュームは他に劣りますか、250円という低価格から見ればコスパは充分。

『みんなが知っておくべき運用設計のノウハウ』は、これから運用について一通り学びたい方におすすめの1冊です。

なお、kindle unlimitedの月額会員であれば、『みんなが知っておくべき運用設計のノウハウ』は無料で読むことが可能です。

✔︎ 電子書籍の定額読み放題サービス

✔︎ 雑誌/書籍/漫画等200万冊以上対象

✔︎ 月額980円・端末に10冊迄保存可能

✔︎ 新規登録から30日間は無料(途中解約無料・自動更新しない設定可能)

運用設計からログ/バックアップ管理等幅広く学べる(3冊)

現場のプロが教える!ネットワーク運用管理の教科書

ネットワークの運用管理はネットワークエンジニアの基本中の基本。

定例業務、非定例業務はもちろん、トラブル対応についても詳しく説明している1冊。

ネットワークの運用管理をこれから始める方は手元に1冊合って損はないはず。

kindle unlimitedなら無料で読めます。

運用設計の教科書 ~現場で困らないITサービスマネジメントの実践ノウハウ〜

さきほど紹介した『みんなが知っておくべき運用設計のノウハウ』と同じ著者(会社)が作成した運用管理のまさに「教科書」。

先ほど紹介した上記本の内容をさらにボリュームアップさせた内容になっています。

よくある運用管理についてケース(具体例)を示しながら説明されています。

実際の仕事に置き換えるイメージがつきやすく、仕事に生かしやすい内容が豊富な1冊です。

運用改善の教科書 ~クラウド時代にも困らない、変化に迅速に対応するためのシステム運用ノウハウ〜

上記で紹介した『運用設計の教科書』の姉妹本。

運用改善に重点を置いて、一度作った運用に対して、どのようにアプローチしながら改善していくかを具体的に指南してくれてる内容です。

運用業務は日が経つにつれて、人が入れ替わったり、システム構成が変更したりします。

それよって、当初とは異なる問題が多々発生するしていくものです。

こうした将来に対して、どのように既存の運用を改善していくのか?一通り運用はできたけど、その後どう維持しているのか?そんな課題を持った人にぴったりの1冊です。

監視(2冊)

わかばちゃんと学ぶ サーバー監視

「わかばちゃんと学ぶ」シリーズでお馴染みの湊川あいさん著書のサーバ監視の基礎が学べる本。

最近話題のSaaS型の監視をテーマに、従来の監視との違いや、SaaS型の監視のメリットなどを漫画によるわかりやすいストーリで展開しています。

SaaS型の監視についてこれから学ぶ人におすすめの1冊です。

[改訂3版]Zabbix統合監視実践入門

Zabbixを学ぶならこれ一択とも言えるZabbixの教本。改訂3版がその信頼度を高さを表しています。

SaaS型の監視が台頭して生きていますが、やはりOSS(無料)で実装できる監視ツールとしてZabbixは学んでおいて損はないですし、今後のキャリアで一度は触れることがあるのでないでしょうか?

そんなZabbixの入門〜基本までを充分な解説で学ぶことができるボリュームです。手元に1冊あって損はないはず。

スクリプト(Shell/Powershell)(3冊)

まんがでわかるLinux シス管系女子

別記事でも紹介している、個人的に一押しの1冊。

中身は漫画ですが、侮ることなかれ。

手違いで情報システム部に配属されたIT未経験の新卒の女の子が、Linuxの基本的なCLI操作からサーバ管理まで幅広く学んでいく物語。

シリーズ1〜3まで刊行されており、Amazonのレビュー評価は平均4.5。

読み物としても単純に面白いですし、ストーリー仕立てなので読んでいてシチュエーションがイメージしやすいです。

ちなみに、メルカリでは定価の60%〜80%で取引されてます(本としては高単価)。

新しいLinuxの教科書

Linuxについて、”超”がつくほど丁寧に、そしてわかりやすく説明している入門書。

情報量も多いので辞書としても手元に置いておける、長く付き合える1冊です。

Amazonの評価レビューも見ても、本の内容に対する悪いコメントが見当たらないくらい、『新しいLinuxの教科書』はAmazonの辛口レビュアーにも認められている良書です。

動くサンプルで学べるWindows PowerShellコマンド&スクリプティングガイドPowerShell 4.0対応

意外とPowerShellをちゃんと勉強することって少なのではないでしょうか?

少し出来る人は多くても、めっちゃ出来る人は多くないはず。案外PowerShellが使いこなせる人は少ないのかもしれません。周囲と差をつける意味でも、PowerShellを学ぶ意義は大きいです。

この『動くサンプルで学べるWindows PowerShellコマンド&スクリプティングガイド』は、PowerShellでのスクリプトが体系的に学べる数少ない1冊です。

ググって調べるくらいなら、この本から索引した方がよっぽど正確で有益な情報を学べます。

PowerShellでスクリプトを作成する上で、会社やご自身の手元にあると安心できる1冊です。

運用はインフラエンジニアの必須スキル

簡単ですが、インフラエンジニアに求められる運用スキルとそんなスキルが学べる本を紹介してきました。

インフラエンジニアにとって、運用スキルはどんな現場においても求められるものです。経験も大切ですが、これからさまざまな運用に取り組む方にとって、まずは知識レベルで押さえておくと実践にも役立つのではないでしょうか?

ちなみに、本を買うなら紙の書籍よりも電子書籍をおすすめします。

ちなみに、私は電子書籍サイト大手のhontoを愛用しています。

hontoを愛用している理由は何といっても定期的(週1回程度)に15~25%OFFクーポンを発行してくれるところ。

毎月5千円以上本を買う私にとっては非常に嬉しい!

インフラエンジニアの運用スキルを学ぶ人にとって少しでもお役に立てれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがうございました。